Quick Summary

भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे नागरिकों को न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। यह प्रावधान न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना होती है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह माध्यम है जिसके जरिए नागरिक अपने सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा है, क्योंकि यह अधिकार नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाता है। यदि कोई गिरफ्तारी अनुचित या असंवैधानिक पाई जाती है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है।

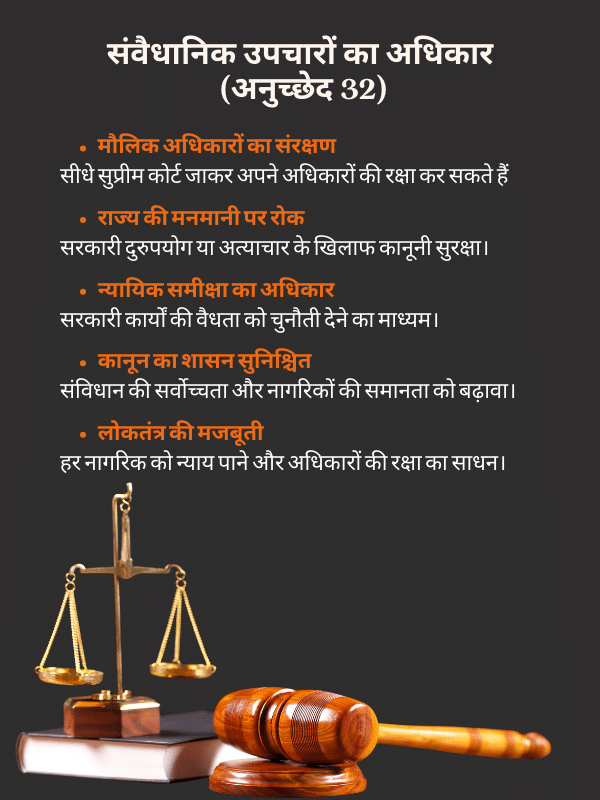

संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, यह भारत सरकर द्वारा निर्धारित एक तरह का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रत्येक नागरिक को ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने की शक्ति प्रदान करता है, जहां उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या उल्लंघन होने का खतरा है। यह संवैधानिक प्रावधान लोगों को रिट याचिकाओं के माध्यम से अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देता है।

संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यह न्याय तक पहुंच की गारंटी देता है और लोगों को राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा किसी भी गैरकानूनी कार्रवाई के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपाय करने की अनुमति देता है।

भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। इस अधिकार के तहत, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यह अधिकार नागरिकों को यह सुनिश्चित करता है कि उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और यदि उनका उल्लंघन होता है तो उन्हें न्याय मिलेगा।

संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व:

संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध उपचार:

भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित प्राथमिक अनुच्छेद 32 है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो बता दें यह अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद को अक्सर संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार केवल नाममात्र के नहीं हैं बल्कि न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से प्रवर्तनीय हैं।

संविधान सभा के सदस्यों ने बहस के दौरान अनुच्छेद 32 पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। उन्होंने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जाने का अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। इस बात पर आम सहमति थी कि उल्लंघन के लिए प्रभावी तंत्र के बिना, मौलिक अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सभा ने अनुच्छेद 32 को कानून के शासन को बनाए रखने और राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अनुच्छेद 32 को आकार देने और संविधान में इसे शामिल करने की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को राज्य द्वारा किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी माना। अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी उपाय के बिना, मौलिक अधिकार केवल कागजी अधिकार बनकर रह जाएंगे।

संवैधानिक उपचारों के प्रमुख प्राधिकरण (Remedies) भारतीय संविधान में धारा 32 के तहत दिए गए हैं। ये प्राधिकरण नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालयों से उपाय प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इन प्रमुख प्राधिकरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

ये सभी संवैधानिक उपचार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली न्यायिक उपाय प्रदान करते हैं। इन उपायों के माध्यम से नागरिक अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित संवैधानिक उपचारों का अधिकार कई कारणों से अत्यधिक महत्व रखता है।

संवैधानिक उपचारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण केस हुए है, उन केस के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार कानून को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके लिए समाधान को अपनाया जा सकता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे नागरिकों को न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। यह प्रावधान न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना होती है।

संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित है। यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकार-पृच्छा।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, जिससे ये अधिकार व्यावहारिक रूप से लागू होते हैं और न्याय व जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसे “संविधान का हृदय और आत्मा” कहा गया है।

भारतीय संविधान में पाँच रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (हिरासत से मुक्ति), परमादेश (कर्तव्य पालन का आदेश), प्रतिषेध (अधिकार क्षेत्र से रोक), उत्प्रेषण (आदेश स्थानांतरण), और अधिकार-पृच्छा (पद पर बने रहने का अधिकार पूछना)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ये रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकार-पृच्छा।

वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं।

भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद (Articles) थे, जो 22 भागों (Parts) और 8 अनुसूचियों (Schedules) में विभाजित थे।

लेकिन समय के साथ संविधान में कई संशोधन (Amendments) हुए हैं, जिसके कारण अब भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित हैं।

:

Authored by, Aakriti Jain

Content Curator

Aakriti is a writer who finds joy in shaping ideas into words—whether it’s crafting engaging content or weaving stories that resonate. Writing has always been her way of expressing herself to the world. She loves exploring new topics, diving into research, and turning thoughts into something meaningful. For her, there’s something special about the right words coming together—and that’s what keeps her inspired.

Editor's Recommendations

Chegg India does not ask for money to offer any opportunity with the company. We request you to be vigilant before sharing your personal and financial information with any third party. Beware of fraudulent activities claiming affiliation with our company and promising monetary rewards or benefits. Chegg India shall not be responsible for any losses resulting from such activities.

Chegg India does not ask for money to offer any opportunity with the company. We request you to be vigilant before sharing your personal and financial information with any third party. Beware of fraudulent activities claiming affiliation with our company and promising monetary rewards or benefits. Chegg India shall not be responsible for any losses resulting from such activities.